Werkbeschreibung zur Komposition Alexander Reubers

von Michael Ohm, Fassung vom November 2020

Vorwort

Der 28. März ist für die Olper Bevölkerung ein Tag des Gedenkens und der Trauer, ein Tag der Mahnung, aber auch ein Tag der Hoffnung. Ein Tag der Hoffnung darauf, dass eine Katastrophe wie die des Bombenangriffs vom 28. März 1945 nie wieder über die Stadt hereinbrechen möge. Alexander Reuber hatte zunächst große Bedenken. Wie könnte er als junger Mensch, der die sogenannte Gnade der späten Geburt schon in der zweiten Generation erfahren durfte, der die damalige Zeit und den furchtbaren Angriff selbst nicht erlebt hat, diese Ereignisse künstlerisch ausdrücken? Wäre es nicht anmaßend gegenüber den Opfern und Überlebenden sich dieser Aufgabe anzunehmen?

Alexander Reuber studierte die stadtgeschichtlichen Aspekte und die überlieferten Aussagen der Zeitzeugen. Schnell wurde ihm hierbei klar, dass ein Werk über den 28. März 1945 weit über die bloße musikalische Beschreibung der Katastrophe hinausgehen müsste. Das Werk sollte sich nicht nur auf bildhafte Klangdarstellungen der Ereignisse konzentrieren, sondern auch in besonderer Weise versuchen, tief in die Emotionen der Menschen zu blicken, die zu Zeugen des Angriffs wurden.

Im Laufe der neunmonatigen schöpferischen Arbeit erfassten Alexander Reuber immer wieder Zweifel, ob es wohl richtig war, sich dieser Aufgabe zu stellen, begleitet von der drängenden Frage, wie er selbst sich in einer Zeit der Diktatur, des staatlichen Terrors und der Menschenverachtung verhalten hätte.

Letztlich war es die ständige Auseinandersetzung mit genau dieser Frage, die ihn antrieb, das Werk zu konzipieren, zu entwickeln und zu vollenden.

13 Minuten im Frühling | Stille

Alexander Reuber hat seine Komposition, ein Höchststufenwerk für Großes Sinfonisches Blasorchester, in fünf Abschnitte eingeteilt: Adagio, Leben, Katastrophe, Trauma und Adagio.

I Adagio

Die ersten Takte im Adagio sind geprägt von einer dunklen und scheinbar nicht erklärbaren Vorahnung. Aus der Ferne erklingt ein Trompetenmotiv. In Kombination mit der darunter liegenden ruhig stehenden Basslinie mutet die Einleitung als eindringliche Mahnung an, als Ermutigung, dass der Lauf der Geschichte noch verändert werden könnte. Doch die Mahnung bleibt unerhört. Gnadenlos verkünden die tiefen Register des Orchesters, dass die diabolischen Kräfte des herrschenden Zeitgeistes sich nicht mehr aufhalten lassen.

II Leben

Die zweite Sequenz des Werkes widmet sich dem Leben der 1930er Jahre in Olpe. Der Fokus wird gerichtet auf die beschauliche kleine Stadt, umgeben von der romantischen Landschaft des Sauerlandes. In der Stadt herrscht reges Treiben. Menschen begegnen sich und die Atmosphäre wird durch Fröhlichkeit bestimmt. Auf den Schützenfesten und im Karneval wird gelacht und getanzt – ein Capriccio der Glücksgefühle. Die Olper Bevölkerung liebt auch ihre kirchlichen Hochfeste. Ein prächtiger Bläsersatz kündet von der ehrfürchtigen Feierlichkeit in den Gotteshäusern.

Doch allmählich schwindet das unbefangene Leben, denn immer tiefer frisst sich der Nationalsozialismus in die Olper Stadtgesellschaft. Wieder ist die Ferntrompete als eindringliche Mahnung zu hören.

Im Januar 1933 übernehmen die Nazis die Macht. Ein fanfarenartiges Motiv kündigt den Wandel an. Aufregung, Durcheinander, Chaos. Gewohnte Strukturen lösen sich auf. Die menschenverachtende Ideologie der Nazis vergiftet nach und nach alles, was bis dahin so liebens- und lebenswert war. Ein gefühlskaltes Marschmotiv, zunächst laut polternd, dann subito leise wie auf Zehenspitzen, zeigt die Perfidität des Wandels. Das Regime schleicht sich in perverser Art und Weise in die Gesellschaft ein.

Ein Marsch, der immer drohender und stärker wird bis er schließlich übergeht in das widerlich hämische Gelächter der Nazischergen. Im November 1938 werden auch in Olpe jüdische Bürgerinnen und Bürger vertrieben und verschleppt; ihr Hab und Gut zerstört. Sofort folgt der fatale, kollektive Schulterschluss. Nicht alle, aber viele Menschen verschließen die Augen vor den Geschehnissen, wollen nichts gesehen und bemerkt haben. Vermeintliche, trügerische Normalität setzt ein. Die Menschen versuchen, ihr unbefangenes Leben zu wahren. Doch das kann nicht mehr gelingen. Das lebensfrohe Capriccio wird durch eine Folge düsterer Akkordeinschübe getrübt. Der Komponist macht die Risse in der Gesellschaft hörbar. Einige Monate nach den menschenverachtenden Ereignissen bricht der Zweite Weltkrieg aus.

Am Vorabend des katastrophalen Bombenangriffs ein letzter lyrischer Moment. Eine Mutter bringt ihr verängstigtes Kind zu Bett und erzählt ihm eine beruhigende Gutenachtgeschichte. Die düstere Vorahnung schwebt im Hintergrund.

III Katastrophe

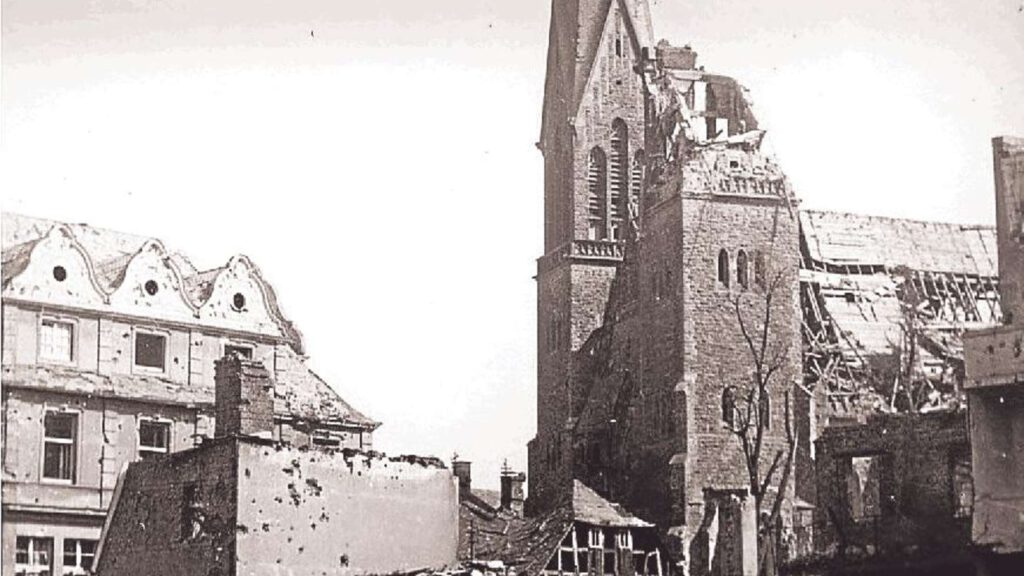

Der Angriff vom 28. März 1945. Die Sirene warnt die Menschen. Im Werk von Alexander Reuber tönt diese jedoch nicht laut und schrill, sondern leise und dunkel im Hintergrund. Als wolle sie die Menschen um so eindringlicher vor den kommenden Geschehnissen warnen. Doch der Alarm kommt spät, zu spät. Viele schaffen es nicht mehr in die Schutzräume. Um 10:54 Uhr, unmittelbar nach der Alarmierung, schlagen die ersten Bomben ein. Die nächsten 13 Minuten werden zur Ewigkeit.

Die Menschen in den Bunkern versuchen sich Mut zu machen und singen den Choral „Maria, breit´ den Mantel aus“. Fragmente dieser Melodie, wie auch schon im anfänglichen Adagio vom Klavier gespielt, tauchen im Werk immer wieder als verbrämte Tonfolge oder blitzende Klangsplitter auf.

Der Komponist verzichtet ganz bewusst darauf, den Einschlag der Bomben und Geschosse, das Bersten der Mauern, die wild lodernden Feuer oder die Angstschreie der Menschen etwa durch scharfe Akzentuierungen im Schlagwerk oder den Blechbläsern zu verdeutlichen. Alexander Reuber will stattdessen beschreiben, was sich im Inneren der Menschen abgespielt haben mag. Er wählt hierfür die Taktart und Taktstruktur eines Tanzes, eines verstörenden Tanzes, eines Todestanzes.

Hektik, Panik, Fassungslosigkeit, Angst. Eine Angst, die immer größer wird und sich bis zur alles umklammernden, unerbittlichen Todesangst steigert, wie eine Zange, die immer stärker zupackt und zum Würgegriff wird. Todesangst lähmt die Menschen. Rationales Handeln ist kaum noch möglich. Die Gedankenwelt verliert ihre Ordnung und löst sich in emotionales Chaos auf. Endlich ebbt der Angriff ab. Trügerische Ruhe. Schon nach kurzer Zeit kommen die Flieger zurück und setzen ihre zerstörerische Arbeit fort. All das, was die Menschen in den ersten Minuten des Angriffs erleben mussten, geschieht nun mit noch größerer Wucht erneut. Alles beginnt von vorn, die Todesangst setzt sofort wieder ein und treibt die Menschen bis an die Grenzen des Wahnsinns.

IV Trauma

Dann endlich, um 11:07 Uhr, ist der Angriff vorbei. Entwarnung. Stille setzt ein. Eine Stille, in der sich sofort und unmittelbar das Trauma zeigt, welches die vergangenen 13 Minuten ausgelöst haben.

Alexander Reuber macht die Stille in der vierten Sequenz seines Werkes hörbar. Er verwendet hierfür eine eigene Tonsprache. Eine Tonsprache, die auch hier das Innere der Menschen spiegelt. Eine Tonsprache, die kaum zu beschreiben ist und uns bis an die Grenzen des Fassbaren führt.

Die Überlebenden verlassen verängstigt die Schutzräume, erheben sich langsam aus den Trümmern. Nach den ohrenbetäubenden Einschlägen und Einsturzgeräuschen nun plötzlich diese eigenartige Stille. Wie in Trance bewegen die Menschen sich durch die Straßen. Innerlich noch benommen sehen sie die Toten und Verletzten auf den Straßen und in den qualmenden und brennenden Hausruinen. Angehörige, Freunde, Nachbarn, Bekannte. Was ist geschehen? Fassungslos irren die Menschen durch ihre zerstörte Stadt. Die fürchterlichen Emotionen während des Angriffs und die ersten Momente nach dem Inferno bilden ein Trauma aus, das die Überlebenden der Katastrophe unweigerlich durch ihr gesamtes weiteres Leben begleiten wird.

Erste Selbstzweifel keimen auf, warum die Mahnungen der Vergangenheit, hier wieder symbolisiert durch die Trompete aus der Ferne, ignoriert wurden. Erinnerungsfetzen an glückliche Tage und Ereignisse flackern auf – und verschwinden sofort wieder. Nur langsam, aber unaufhaltsam realisieren die Menschen, dass ab jetzt nichts mehr so sein wird wie es einmal war.

V Adagio

Im abschließenden Adagio, der fünften Sequenz des Werkes, reflektiert der Komponist die Ereignisse auf die Gegenwart, eine von den Geschehnissen zeitlich distanzierte Ebene. Die Musik kehrt aus den Grenzerfahrungen des Lebens zurück in die uns vertraute Klangwelt. Die jetzigen und nachfolgenden Generationen werden angesprochen. Sie sollen die Geschehnisse niemals aus dem Blick verlieren. Überlieferte Aussagen von Zeitzeugen kommen zur Geltung, gesprochen von mehreren Protagonisten. Diese bewegenden Worte sind eine Botschaft. Eine eindeutige und unmissverständliche Botschaft an uns alle: Eine solche Katastrophe darf sich niemals wiederholen.

An das Ende seines Werkes setzt Alexander Reuber das eindringliche Plädoyer des damaligen Olper Pastors Franz Menke: „Dieser Tag [der 28. März 1945, Anm. d. Verf.] darf nicht in Vergessenheit geraten, er muss uns ein Tag wehmütigen Gedenkens, ein Tag ernster, heilsamer Besinnung sein und bleiben bis in die fernsten Zeiten“. Seine Worte sind unterlegt mit einer sehr ruhig aufsteigenden Phrase in Dur- und Moll-Akkorden und einem zwar dunkel klingenden, aber Zuversicht ausstrahlenden Dur-Akkord, der bewusst keinen tonalen Zusammenhang zu der davor gehörten Phrase erkennen lässt. Das klingende Sinnbild einer Transformation.

Die Ereignisse der Vergangenheit werden nicht nur als Erinnerungen, sondern auch als kollektive Erkenntnis in die Gegenwart übertragen. Der folgende leise und dissonante Schlussakkord mahnt, dass die Erinnerungen und die hieraus gezogenen Lehren jedoch nicht selbstverständlich sind, sondern ständig im Bewusstsein wachgehalten werden müssen. Das ist die finale Aussage der Komposition von Alexander Reuber, die nicht unbedingt beruhigt. Umso mehr liegt es an uns allen, sorgfältig und mit klarem Blick auf die vornehmsten Ideale der Menschheit zu schauen und zu achten: Auf den Frieden, die Freiheit und die Menschenwürde.

Nachbetrachtung

Dem Komponisten ist mit seinem Werk „13 Minuten im Frühling | Stille“ ein Meisterwerk gelungen. Alexander Reuber, der schon mit anderen sehr erfolgreichen Kompositionen und Arrangements auf sich aufmerksam machte, hat mit dem vorliegenden Werk etwas geschaffen, das weit über den Charakter einer sinfonischen Dichtung beziehungsweise eines Tongemäldes hinausgeht.

Die Zustandsbeschreibung einer vermeintlich intakten Gesellschaft, deren Veränderung durch nationalsozialistische Einflüsse, bis hin zum Zusammenbruch jeglichen zivilen Lebens, war eine große Herausforderung. Die inneren Zustände verzweifelter und in sich zerrissener Menschen kompositorisch auszudrücken, schien eine kaum umsetzbare Aufgabe zu sein. |Alexander Reuber hat dies getan, mit großen Selbstzweifeln, ob er dem Thema gerecht werden könnte. Die vorliegende Komposition zeigt eindrucksvoll, dass es möglich war.

28. März – Zwei Acht Drei. Die Initialen der Katastrophe sind rhythmisch und harmonisch im Werk an mehreren Stellen hinterlegt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist dies nicht wahrnehmbar, sondern nur bei sorgfältigem Studium der Partitur zu erkennen. Die jeweiligen Längen der ersten drei Abschnitte des Werkes spiegeln ebenfalls das Datum wider: Zwei, acht und drei Minuten.

Das Jahr 1945 hat Alexander Reuber durch eine subjektiv aufgestellte und mathematisch schlüssige Formel hinterlegt, deren Anwendung ihm als dramaturgische Richtschnur diente und die Möglichkeit freilegte, die vielfältigen Ebenen des Werkes zu verbinden und teils miteinander zu verschmelzen. Es war ihm wichtig, die Initialen der Katastrophe in seiner Komposition okkult zu hinterlegen, um damit das Datum des alles verändernden Ereignisses, des so bedeutsamen Tages der Olper Stadtgeschichte, in die Musik einzubrennen.

Es ist gut, dass ein junger Komponist dieses Thema verarbeitet hat. Ein objektiver Blick von außen ohne persönliche Betroffenheit lässt meist ein abgewogenes und neutrales Ergebnis erwarten.

Alexander Reuber sagt hierzu allerdings: „Ich hatte das Glück, in der dunkelsten Zeit Deutschlands und am Tag der fürchterlichsten Katastrophe, die je über meine Heimatstadt hereingebrochen ist, nicht dabei sein zu müssen. Als ich aber begann, meine Komposition zu skizzieren und zu konzipieren, war ich mittendrin im Geschehen. Es war und ist so, als sei ich dabei gewesen.“

Mir, dem Verfasser dieser Werkbeschreibung, der ebenfalls die sogenannte Gnade der späten Geburt erfahren durfte, war es zunächst nicht möglich, das Stück auf einer objektiven, sachlichen beziehungsweise intellektuellen Ebene zu hören. Das Werk riss mich buchstäblich mit, mitten in die Emotionen der Menschen und in die Geschichte meiner Heimatstadt.